HOME>清正と鮮人

↑

連載清正挿絵より:絵高橋裕一 |

| 朝鮮の役では多くの日本の武将たちが外征したわけですが、中でも清正がその中心的な存在で、 明鮮軍に最も恐れられた武将の一人であったのは間違いありません。韓国では朝鮮の役といえば秀吉ではなく、 鬼将軍加藤清正の名前が真っ先に挙がるものと思います。 もちろん、何のいわれもない一方的な侵略行為のおかげで大きな被害を被った朝鮮が、 その中心人物に良いイメージなど持つはずもないですが、 では実際に清正は鬼のような人物だったのでしょうか。戦の中ではともかく、 一般庶民に対してはどのような態度であったのでしょうか。 「加藤清正 上巻」の中からいくつか抜粋します。 |

|

「秀吉は外征の諸侯に対し、軍紀粛正を厳重に通達している。それは、乱暴狼藉、放火をかたく禁じ、 庶民に無理なことを申してはならないという意味のもので、もし違反したら厳重に処罰すると付記してある。 なお、外征軍先鋒が快進撃を続けている四月二十六日にも布告を発し、飢餓者の救済、 課税取立てや放火や捕虜の禁止を命じ、非戦闘員である一般庶民に対する宣撫に心を配っている。 いずれも当を得た軍律で、秀吉の正々堂々たる精神のあらわれであろう。」 「清正が、忠州に入る前、五、六十人の日本兵が、六十人ばかりの朝鮮の女を連行するのが見えた。 さっそく追いかけて問いつめると、小西軍のもので、陣中の洗濯婦として連行したという。清正は怒って、 ”洗濯の必要があれば、戦のひまにみずからすべきではないか。日本の武士は無道の振舞いをなすといわれれば、 日本の恥辱だ。行長が文句をいったら清正がとりはからったと申せ” といって、女たちの縛をとき、再度つかまえられないように、 ”日本軍加藤清正これを免ず”と書いた紙札を髪に結んで放してやった。女たちは、言葉は通じなくとも、 涙を流して清正を伏し拝み、林の中へ去ったという。また、忠州で行長の兵が、戦利品を牛馬で運んでいるのに会い、 その不心得を責め、焼き払わせたという。こういった話は、どこまで信をつなげるものかは不明だが、 清正が秀吉の禁令をよく守り、軍律を厳にし、朝鮮の一般庶民に災禍の及ばぬよう、細心の注意をはらったことは、 まぎれもない事実である。」 「百姓、庶民たちは、戦における強さと、役人たちの宣伝で、日本軍に対し、悪鬼のような先入観念を抱いていたが、 清正軍は財宝はもちろん、家の中のものに手をふれないばかりか、婦女子にたわむれたり、 無理難題を吹きかけることもなかった。人夫には賃を与え、米、大豆その他は銭を与えて買い取った。 見ると聞くとは大違いだということが、風のように伝播し、北進するにつれて、迎えに出るものも出て来たという。 朝鮮の古書にも”顔は日に焼け、眼ばかり光って、一見したところは恐ろしいが、ものいうときは笑いを見せ、 何事も親しく話し合ってきめたので、これまでの役人の、権力を笠にして欲深いのに比べ、 どれだけいいかわからぬと喜んだ”というようなことが見える。町のにぎわいも変わらず、中には粥を煮、 秣を刈って、家の前に出しておいたという。ともかく撫民策は徹底していたといえよう。 これは清正のみの力ではなく、ともに手を握って事に当たった鍋島、相良の力でもあった。」 |

|

(片山丈士「加藤清正 上巻」より) |

|

朝鮮の役が終わり帰国する時、清正は三百人程の鮮人を連れて来ました。それぞれの経緯はまったく分かりませんが、

少なくとも拉致して連れ帰ったということでないのは、後述の尊楷の例を見ればわかります。

その背景には当時の朝鮮の荒廃した国土や弱体化した国家体制等に対する、

若者たちの不安感や絶望感があったのではないかと思われます。 来日した鮮人のなかに、金官、尊楷、学淵という三人がいました。父はこの三人について、 清正に殉死した金官の遺書をもとに、清正と鮮人たちの心の触れ合いをテーマにした「ある殉死」という小説を書いています。 これは当時、ある雑誌に掲載されるべく準備されましたが、諸般の事情から掲載できないと原稿が返された経緯があります。 おそらくは韓国に配慮したものと思いますが、清正が本当に韓国で言い伝えられているような、 極悪非道の鬼のような人間であったのならともかく、そうではないことを誰よりも知る父は、 まさに忸怩たる思いであったに違いありません。「ある殉死」から抜粋しながら、この三人の物語を紹介します。 |

清正に殉死した金官の墓(本妙寺) |

|

清正の逝去のところで触れましたが、この金官は清正に殉死した朝鮮人です。小侍郎良甫鑑といい、

朝鮮後宮の財務を司る役をつとめていました。前役で、当時の朝鮮国王の長子臨海君と第六子に当る順和君は募兵のため国内を回るのですが、

国王に左遷された恨みをもつ人物に裏切られ、清正に捕らえられます。事情を知った清正は、この二人の王子を礼遇し、

保護し、後に国王に返すことになるのですが、金官はこの王子たちに同行していた一人です。清正を慕って近習に加わり、

ニ百石を貰っていました。朝鮮の宮中の人々は、その役目から金官と呼んでいたので、こちらでもそれが名前になりました。 金官は清正の死を哀しみ、清正逝去の二十四日に切腹しようとしましたが、二人の子供に見つけられ、 脇差を取りあげられてしまいます。以後厳しく監視されていましたが、半月後、家に来た桶屋が古桶の輪を替えている間に、 その鉈を取って腹十文字に掻き切って死んだということです。その墓は、 本妙寺の清正廟の向って左側にあるのですが(右には殉死したもう一人の大木土佐が眠っています)、 そこにある金官の説明書きには、清正の死後七年目に殉死したとあります。これについては調査の予定です。 「ある殉死」は金官が二人の子供に宛てた遺書をもとにしています。金官は日本で、吉村次左衛門の娘のなおを娶り、 二人の男の子に恵まれました。金官は妻子を残し、なぜ清正に殉死したのか。それもこの小説のテーマの一つです。 「ある殉死」の最後の部分を抜粋します。 |

|

二条城会見を終えられた殿は、船中で病に伏され、城にお帰りになっても、病は重くなる一方であった。 父は、食を断って神仏にご快癒を祈った。なおもお前たちも、父とともに手を合わせてくれた。 しかし、殿は逝かれた。父は目の前が真っ暗になり、両手をついたまま泣き続けた。 殿のご逝去の夜、父はかねてからひそかに決意していた通り、お供しようとして脇差を抜いた。 お前たちとなおは、飛んで来て父の手に縋りついた。父はその時、脇差を畳に落とした。 父がお前たちの手を払いのけて、腹をかき切ることが出来たのに脇差を捨てたのは、 殿のお供を思いとどまったのではなかった。 父はお前たちの母を、こよなく愛している。それは、これまでの父から、お前たちもわかってくれるであろう。 父は、そのお前たちに、父の気持を何一つ伝えてなかったのに気がついたのだ。 最愛の者を残して殿のお供をしようと決意した父の心を、お前たちに知らせておかねばなるまい、と思ったのだ。 異国人の父が何故この地に来たか、何故このような最期を遂げねばならぬのか、ということを・・・。 父は、尊楷の帰りを信じて疑われなかった殿のことを、よく思い出す。あの時の、尊楷の戻った時の殿の晴々としたお顔が、 目にちらつく。父が追いかけて行ったら、殿は、 「おう来たか」 と、目を輝かせて下さるにちがいない。 殿は、尊楷には焼物、日遥には御仏があるといわれたが、二人にとって殿が唯一無二の存在であることは、 父と同じなのだ。しかし、尊楷は越中様のもとで、これからもすぐれた焼物をつくらねばならない。 それが殿のご意志に添うことなのだ。日遥上人は殿の菩提をお守りせねばなるまい。これも殿のご意志だ。 父がお供するのが、一番ふさわしいのだ。 殿は、 「それはなるまい」 と笑われたが、お心の底で父の言葉を信じておられるかもしれないのだ。 「金官はあのようにいったが、まだ見えぬのう」 殿は、そう仰せられて、後を振り向かれておられるかもしれない。 お前たちは、吉村次左衛門殿という立派なお侍を祖父に持った紛れもない日本人で、加藤家の臣なのだ。 織之進は、殿のおあとを継がれる忠広様と同じ十二歳、金之助は十歳、もうすぐ元服だ。二人で力を合わせ、 忠広様をお扶けせねばならぬ。 異国人の父は、殿にお供をして姿を消そう。殿を慕い、殿だけを頼りにこの地へ来た父にとって、 これは当然の帰結なのだ。そして、それがお前たちにとっても、異国人の父がなし得る最大の贈物になることを、 父は信じて疑わない。 母をくれぐれも大切にいたわってくれ。 慶長十六年七月六日 父 金官記す |

|

(片山丈士「ある殉死」より) |

八代市高田にある尊楷の墓 (上野窯 上野悦子様より送っていただきました) |

|

福岡県田川郡の“上野焼”と熊本県八代市の“高田焼”を御存知でしょうか。

前者は“あがの”、後者は“こうだ”と読みます。どちらも江戸時代初期に同じ陶工によって開窯されました。

その名を尊楷といいいます。尊楷は、清正が朝鮮から連れて来た鮮人の一人で、父の尊益は釜山辺りの城主だったといわれています。

来日の経緯は不明ですが、ただ、どうも清正と尊楷との間には、

朝鮮の陶法を日本に伝えるという共通した強い思いがあったように思えます。 肥前名護屋に着いた尊楷は、その地の土に注目し、清正の領地の肥後には向かわずに唐津で焼物を始めました。 しかしすぐに、朝鮮の陶法を再度勉強するため、一旦故国へ帰りたいと清正に申し出ます。清正はこれを許可しました。 仮に、朝鮮から捕虜のように拉致して連れて来たものなら、返すなどということは考えられません。そこには、 陶工尊楷の知識、技術、そして情熱に対する清正の深い信頼があったものと思います。 そして二度と日本には戻らないだろうと皆が思う中、二年後に再来したのです。 |

|

父は、いつものように辰の刻に登城したのだが、御門を入ろうとすると、後ろから 「金官どの」 と呼ぶ声がした。 ふりかえると、異様な旅姿の男が立っていた。しかし、陽に焼け、埃にまみれた顔に、見覚えがあった。 「あっ、尊楷」 父はかけよって尊楷を抱いた。 「金官どの」 尊楷は、汚れた顔を父の頬にこすりつけて、クククと泣いた。 「殿、そ、尊楷が」 父の舌はよくまわらなかった。 「何、尊楷が」 殿は、おどろいたように立止まられた。 「はい、只今戻りました。今、御門のところへ」 父は息をはずませた。 「おう、尊楷」 「殿」 尊楷は、ヘタヘタと地べたに膝をつき、手をついた。殿は、お身をかがめて尊楷の肩に手をかけられた。 「よう戻ったのう。よう戻ってくれた」 「は、はい」 尊楷は、汚れた着物の袖で顔をおおってむせび泣いた。黙ってみつめておられる殿の目も、涙にぬれた。 「そちはわしを裏切りはせなんだ。わしはうれしいぞ、尊楷」 父の目からも、涙が後から後からと頬を伝った。 「それがしも、うれしゅうございます。故国の人、嘘つかないことを、尊楷は立派に見せてくれました」 「のう、金官」 と、お体を乗り出された。 「わしは焼物のために尊楷をまったのではなかったのじゃ。焼物などはどうでもよかった。 尊楷がかえってくれさえすればよかったのじゃ。尊楷はわしの信頼に答えてくれた。 人間同士の心のつながりの前には、人種も国籍もなかった。ハハハハハ」 殿は、心からうれしそうにお笑いになった。 |

|

(片山丈士「ある殉死」より) |

|

清正のもとに戻った尊楷には、また不思議な運命が待っていました。清正から離れ、

細川忠興のもとで製陶することになったのです。この経緯は謎です。尊楷が望んだことなのか、清正の命によるものなのか。

少なくとも、清正と忠興の間で完全な合意がなければありえない話です。清正と忠興は昵懇の仲でした。

尊楷の手になる焼物を忠興が目にし、是非自分の側において焼かせてみたいと清正に願い出たのかもしれません。

風流人として知られ、焼物にも精通した忠興ならば、尊楷に適切なアドバイスもできるでしょう。

尊楷のパトロンとして最もふさわしいのではと、清正が判断したとしても何ら不思議ではありません。

尊楷は忠興の手厚い庇護を受けながら、豊前上野に窯を築きました。これが上野焼となりました。

そして上野喜蔵(あがのきぞう)と名乗り、さらに日本人の妻を娶り、三人の男の子に恵まれました。

清正とはまったく縁が切れてしまったのです。 しばらくして加藤家は改易されました。代わって肥後の領主となったのは、奇しくも細川家です。 細川家は忠利の代になり、忠興は自らの隠居地を八代に求めました。 その忠興に従って、尊楷ならぬ上野喜蔵は八代高田に移り住み、窯を起こしました。これが高田焼となるのです。 豊前上野には次男が残り、上野焼を継承しました。 清正の真の姿、人間像をとらえたいと考えていた父は、この尊楷に注目しました。 清正との縁が切れて細川家の庇護下にあった尊楷は、清正を批判しようと思えばできる立場にありましたし、 不愉快な存在であれば、関係したものを廃棄してしまっていてもおかしくはありません。 いずれにしても、尊楷が清正をどうとらえていたのか、またその子孫たちにどう伝わって来たのかを知ることで、 清正の鮮人に対する態度をうかがい知ることができる。いや、清正の本質的な人間性の一端を捕まえることができるのではと考えたようです。 昭和38年7月に、父はこの尊楷の子孫である、八代高田の上野家を訪れて調査をしています。その時の様子は、 随筆“尊楷とその子孫”にまとめられていますが、父はそこで予想もしなかった光景を目の当たりにしました。 三百年以上前に細川家が尊楷のために用意した家屋がそのまま残っていました。 時が止まったかのような森閑とした空気の中で、次々に清正ゆかりの品々が登場したのです。 清正から拝領したという短刀、清正から使用を許された加藤家の紋が入った陶製の飾り物、そして数々の古文書など。 |

|

|

上野家の短刀 (片山丈士「加藤清正 上巻」より) |

|

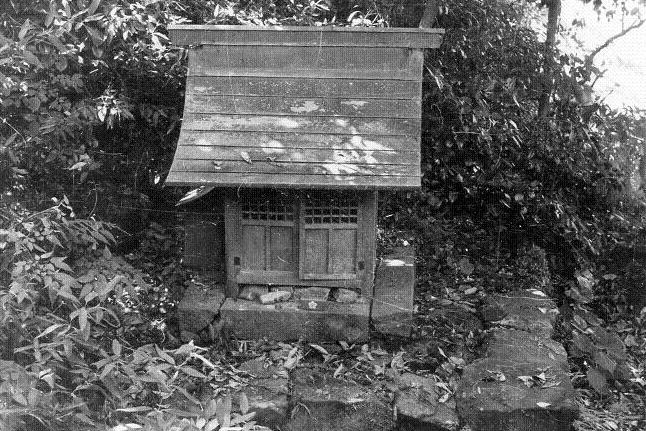

庭の奥の繁みの中には清正の祠があり、中には木製の清正座像が安置されていました。 代々上野家では毎朝ここへ来て礼拝し、病気の時でも祠の方を向いて礼拝してからでないと食事をしないこと、 今も毎月の二十四日はみんなでお参りし、六月二十四日の清正の命日には、家中でささやかなお祭りをすることなどを、 尊楷の子孫達は語ってくれたそうです。(昭和38年当時の話) |

|

|

上野家の清正の祠 昭和38年当時 (片山丈士「加藤清正 上巻」より) |

|

尊楷の子孫達の中に、清正の遺影が残っていました。このことは手探りで清正の人間像を追い求めていた父に、 大きな勇気を与えてくれたようです。しかし、細川家のために代々製陶を続けてきた上野家が、 その間三百年にわたり清正を礼拝し続け、また細川家がそれを許してきた。これはいったいどういう事なのか。 史伝編纂も完成に近づいた頃、父は題字を細川家第16代当主細川護立氏にお願いし、病床の身をおして揮毫していただいたのですが、 この時にその疑問をぶつけてみたそうです。加藤家が肥後を統治したのはたかだか45年程で、 その後300年以上細川家が領主として君臨しました。しかし、今だに清正人気が衰えず、加藤神社が数多く造られ、 命日には肥後全土で清正を偲ぶ祭りが行われてきました。尊楷とその子孫達は細川家のもとにありながら、 清正を礼拝し続けてきました。 なぜなのか。 「それはね、細川家も清正公を尊敬していたからなのです。」 尊楷は上野家の母屋の裏手にある小高い丘の上で、窯跡を見降ろすかのように今も静かに眠っています。 |

日遥上人(学淵) (熊本本妙寺HPより) |

|

清正が、三千石の身分で、亡父清忠の冥福の為に難波に本妙寺を建立し、のち肥後領主になってから、

天正十九年にこれを熊本城下の仏坂に移しました。開祖の日真上人が引き続いて法燈を守りました。

日真は、名僧としてきこえ、清正の信任厚く、常に親近していました。清正の命により、多くの寺を開き、

その足跡は領外にも及びました。寛永三年に逝去しています。 清正逝去の時の本妙寺の住職は、日遥上人という鮮人です。高麗遥師ともいわれています。 日遥は、清正が朝鮮から帰国する際に連れて来た鮮人の一人で、戦乱の巷にさまよっているのを、 清正に救われたもので、当時は十三歳の少年でした。清正は、肥後に連れて来て、その才、凡ならざるを看破し、 名僧日真上人につけ、名を学淵と改めさせました。 |

|

王子を放還した後、いきつくひまもなく晋州城攻撃に向われた殿が、釜山の営にもどられたのは、 七月のはじめであった。その時、父は殿から呼ばれ、みすぼらしい少年を預った。 「なかなかかしこい子のようじゃ。よく面倒をみて仕わせ」 と、殿が仰せられたように、戦乱の巷にさまよっていたというその少年は、すぐれた頭脳を持っていた。 少年は、慶尚道加東の生れで、名は余大男といい、当時十三歳であった。晋州城外に住んでいた伯父のところで、 勉学を積んでいたのだという。伯父は、双渓洞の普賢庵の住職であった。 晋州落城後、付近の敵の掃討の折、山中で放浪しているところを、殿の家来衆につかまったのだ。少年は殿から、 「して、伯父から何を学んでいたか」 と問われたとき、 「仏法や唐詩である」 と答えたので、殿が側にいた隼人殿に筆と紙を用意させ、 「覚えている唐詩を何か書いてみよ」 と仰せられたそうだ。 少年は、しばらく考えてから筆をとり、 遠上寒山石経斜 白雲生処有人家 とスラスラと書き上げたという。 それからこの余大男少年は、父と起居をともにするようになったのだが、ある夜、寝物語りに、 「殿も仏教をご信仰なされている。お部屋には、日本から持参された曼荼羅と小さな毘沙門天像を飾られ、 朝夕読誦をなさっておられる」 と、何の気なしにいったところ、 「その法華宗をぜひ勉強したい」 と、せがまれた。 あまり熱心なので、殿にそのことを申し上げると、 「あれは、たしか伯父について仏教を勉学していたと申していた故、信仰の心は持っていよう。 小姓にして、わしの日常を見習わせてもよいが、少しでも言葉が通ぜねば、ものの用にはたたぬ。 金官同様、そちが言葉を教えて仕わせ」 と傍の徳五郎に仰せられた。父は、その頃、日本語を習うのを日課にしていたのだ。 余大男が、どうやら片ことで話せるようになり、殿の小姓としてお側に仕えるようになったのは、 それから半年程後のことだ。殿は学淵という名をつけて下さった。 |

|

(片山丈士「ある殉死」より) |

|

日真は、学淵の将来に望みをかけ、自分の恩師である寂照院日乾上人の許に送って教育しました。

日乾上人は、当時日蓮宗門の大学匠で、のちには身延の大本山の二十一代を継いだ高僧です。 学淵は、さらに身延に上り、のち下総飯高の大檀林に学び、実に十余年の行学を積んで帰国し、本行院日遥となりました。 清正は、この日遥を、己の開基した菩提所本妙寺の第三世として迎えたのです。日真は、慶長十三年に住職を退き、 二世を継いだ日繞が翌年亡くなったので、日遥はその後を継いだわけです。 日遥は、清正の知遇に立派に答え、世人から高麗上人と呼ばれ、深く敬慕されました。 清正の逝去による日遥の悲嘆は絶大なもので、追悼菩提の為、法華経を写し、清正霊像の胎内に収め、 この霊像に奉仕する様子は、生ける清正に仕えるようであったと伝えられています。 仏坂にあった本妙寺が、火災で全焼したのを機に、日遥が清正廟所の側に再建することを忠広に願い出、 元和二年、望みが叶って現在の場所に移りました。日遥は、万治ニ年、七十九歳で亡くなっています。 本妙寺に、朝鮮の父から日遥に届いた書簡、それに対する日遥の返書が残っています。それによると、父からの文は、 元和六年に届いたもので、日遥が故国を離れてから二十八年後のことでした。要点だけ抜粋します。 |

|

「お前が、先年の戦乱の際、普賢庵の燈邃方丈のところにいて、敵に囚われてから生死の程もわからず、 お前の母と毎日泣いてばかりいた。その後、我国の役人が日本に渡った時、お前は京都で役人に逢い、 姓名を名乗ったそうだ。その役人が帰ってきて、その話をきかせてくれたので、 はじめて無事で京の大寺で勉学していることを知った。・・・・・ 無事で出世の由を聞いて、心から喜んだが、それと同時に、お前が父母の大恩を忘れ、 いつまでも異国に愚図愚図しているのが恨めしい。お前は、日本にいれば衣食に不自由がないので帰らぬのか、 僧となって出世したために、その地位にれんれんとしているのか、それで子としての道がたつかよく考えてくれ。」 |

|

(片山丈士「加藤清正 下巻」より) |

|

というような文面で、ともかく切々と帰国を促したものです。 これに対しする日遥の返書は、 |

|

「思いもかけぬ父上からの御書面をいただき、御両親の御無事を承り、ただただ感涙に咽ぶほかありませぬ。 これは神仏の御加護によるものと存じ、心からお喜び申し上げます。 私は、御先祖の余慶と父上の御教育のお陰で、捕われた時、白刃の下を恐れず、 唐詩の一句を書いて差し上げましたところ、清正公は、賢い子だとお誉め下されたうえに、 お側に召し置かれ、寒い時には御自分の衣を脱いで着せて下され、おいしいものがあれば、分けて戴きました。 五、六カ月はお側で御寵愛を蒙りましたが、その後私はお先に肥後に送られ、出家の身となりました。 それより今日まで、ただ法華経を読誦し続けております。」 |

|

(片山丈士「加藤清正 下巻」より) |

| というようなことで始まり、自分が故国へ帰らないのは、出世や物欲によるものではなく、 まして父母の恩を忘れたからではないとということを綴り、 |

|

「私は今日まで永年の間、国主の深い御恩を受けた身でありますゆえ、自分勝手な振舞いはできません。・・・・・ 今後は、いただいたお手紙を、御両親と思うて朝夕に拝します。御両親もこの手紙を私だと思って下されば、 まことに有難く存じます。」 |

|

(片山丈士「加藤清正 下巻」より) |

|

と、これまた切々たる真情を吐露している。清正とこの日遥をめぐる話は、まことにうるわしく、

胸を打つものがあります。 また、手紙の終わりには、 |

|

「この肥後には、心を打ち明ける親友もありません。ただ五、六人の同国人と時々故郷のことを話すくらいであります。」 |

|

(片山丈士「加藤清正 下巻」より) |

| とあるところをみても、日遥にとって、清正がいかに唯一無二の存在であったかがよくわかります。 |

|

● ● ● ●

|

| この三人の鮮人の物語を通じて、清正の鮮人に対する理解と愛情がどんなものか、 うかがい知ることができるように思います。最後に、「加藤清正 上巻」から、次の文を引用して、 この項を終えたいと思います。 |

|

血縁とか門閥とかが唯一のもののようなあの時代に、敵であった異国のみじめな孤児を救い、その才能を惜しんで、 当時における最高の修業をさせ、自分の菩提を任せるというようなことは、 単なる戦争商売人の逆立ちしてもできることではない。 当時、異国の人をどのような眼で眺めていたかを知る者にとって、清正の墓所の姿は、たしかに一異彩である。 金官を立派な殉死者として、清正の側に葬った忠広や家臣たちも見上げたものだが、 おそらく清正の日ごろの物の考え方をよく知っていたからであろう。何ものにも捉われず、 人間そのものを見つめようとした清正には、まことにふさわしい姿といわねばなるまい。 清正との関係は完全に切れ、細川の手厚い保護のもとに現在にいたった尊楷を祖とする上野家で、 清正にからまる祖先の遺品を大切に伝え、ひそかに清正の祠を建て、敬虔な祭りを続けて来たことは、何を意味しようか。 私は、清正にまつわる幾多の物語の中で、この日遥上人をはじめとする鮮人に対する態度の中に、最も偉大なる彼を発見するのだ。 人間に対する深い愛情はもちろん、当時には珍しい実力主義的な物の考え方がうかがえるではないか。 そして、清正自身が人生を真面目に生きて来たことを、何よりもよく物語っている。これはまぎれもなく、 朝鮮の役を通じての最大の所産であろう。 |

|

(片山丈士「加藤清正 上巻」より) |

(C)2016 身似明星