↑

連載清正挿絵より:絵高橋裕一 |

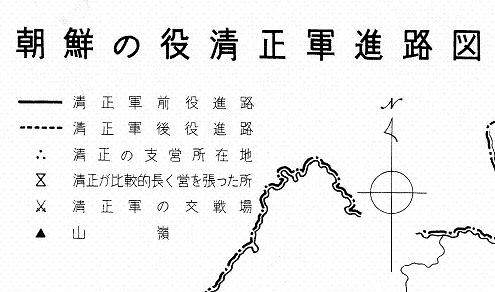

| 「加藤清正 上巻」の中では、清正に大きな影響を与えたこの朝鮮の役を、 多くの頁を割いて解説しています。特に清正については極めて詳細にその動向を追っています。 ここでは特にその中から、清正の最大のピンチであった蔚山籠城についてと、 この役の総決算を紹介いたします。 |

|

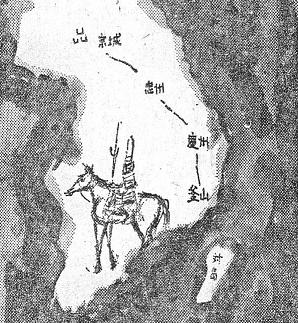

慶長二年十月、清正は秀吉の命により、蔚山に築城して西生浦から移り、黒田長政が西生浦に入ることになります。

移るといっても、居城が完成するまでは全軍の移動はできませんので、城普請関係の者だけのことです。 蔚山の城は十月中旬から普請をはじめ、十二月中旬には八分通りでき上がり、正月には正式に移るべく、 清正は準備を整えていました。一方明軍は京城で南下の作戦をたて、まず蔚山の清正軍に総攻撃をかけることにしました。 清正を狙ったのは、明、鮮軍が日本軍の再征(後役のこと)は清正の主張にもとづくものと思いこんで、 清正を再征の親玉として憎んでいたからです。この最も勇敢なる主戦論者を倒せば、日本軍は閉息するだろうと考えたのです。 明、鮮の清正観には、講和関係の一派の言動が大きく影響していると思われますが、ともかく、明、 鮮軍で最も恐れられていた人物が清正であったのは事実でしょう。 |

|

|

|

|

|

(片山丈士「加藤清正 上巻」より) |

|

|

慶長二年十二月二十二日の早朝、その数四万余といわれる明軍が蔚山に攻めかかった時、清正は西生浦の諸塁を巡視中で、不在であった。 蔚山城には、加藤清兵衛指揮下の清正家臣約二千と、城普請を監督するために来ていた浅野幸長、毛利の将宍戸元継、奉行太田一吉、 その他普請の手伝いに来ていた毛利の家臣たちがいたが、普請がまだ完成しないので、城下の町屋や城外に陣屋を設けて起居していた。 普請にかまけて、目の前に敵が現れるまで、少しも気がつかなかったのは迂闊といえばいえよう。明軍の急襲で、浅野幸長、 清兵衛等はあわてて城中に引き籠った。敵は数を頼んで攻め上がって来る。城中からは、鉄砲で応戦したが、敵の攻撃が弱った隙を見て、 斬って出た。が、多勢に取り囲まれて苦戦し、また城に戻るというようなことを繰り返していた。 普請中の城には兵糧の用意もなく、衣類なども着用して出たものだけで、余分なものは皆宿所に置いたままであった。 |

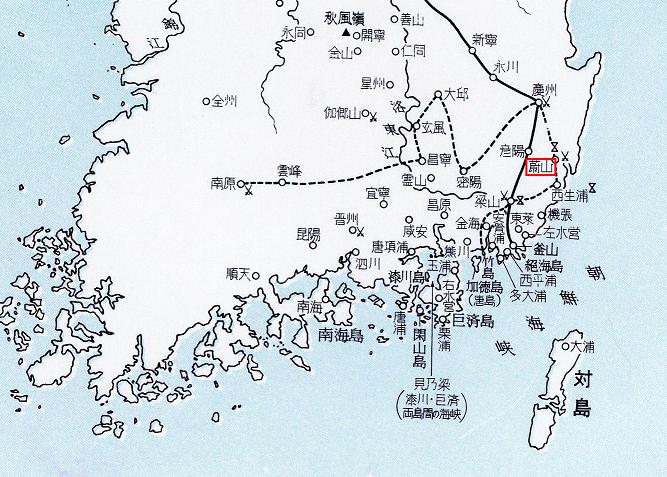

大久保雪堂:朝鮮軍陣図屏風 (徴古館HPより) |

|

同日の午後、蔚山の急を知らされた清正は、蔚山に入るためただちに船の準備を命じた。重臣たちは引きとめたが、清正は、 「皆の申すことももっともだが、日本を出るおり、浅野長政殿より、息幸長をよろしく頼むといわれ、もし急難ある時は助力しようと、 かたく約束して参った。いま幸長を見捨てて万一の事があれば、われは再び長政殿にあうことはできぬ。われらが蔚山に着かぬ前、 幸長が討死すれば、われも討死して、長政殿との約束を冥途で果たそう。そのうえ、蔚山はわれらの居城である。この急を聞きながら、 敵の多勢に恐れ、味方の支援を待つ間に落城するようなことがあれば、この清正の恥辱は、命よりも重い」 といって聞き入れず、わずかに小姓四、五人を引き連れ、小舟で蔚山に向った。清正は多少の抵抗をうけたようだが、 夜闇にまぎれての少人数の密行がうまくいき、午後八時過ぎ、無事蔚山城に入った。寒気が厳しく、水路が凍結していたので、 手斧などで氷を打ち砕いて、ようやく入城したという。清正の入城によって、籠城兵の士気が大いに上がったのはいうまでもない。 |

連載清正挿絵より:絵高橋裕一 |

|

城を包囲した敵の大軍は、連日連夜攻めたてたが、城の防備はすこぶる堅固で、日を経るにつれて、

いささか攻めあぐんだかたちになった。四万余という大軍で取り囲んでいるのだから、攻めあぐむというのは、奇妙に聞こえるが、

それにはそれなりの理由があったのだ。その第一は、籠城軍の鉄砲の威力である。その命中率は明鮮軍にとっておどろくべきものであった。

第二は、蔚山城下の地勢である。一面膝まで没する沼田であったのだ。第三は、気候である。ちょうど極寒の候で、風雪激しく、

凍傷で手足の思うままにならぬ者が続出する有様であった。 清正、幸長をはじめとする籠城軍は、士気の衰退と敵に弱さを示すことを、極力警戒していたが、実は弱っていたのだ。 それは士気が衰えたのではなく、兵糧、水が底をつき、体が弱り果てていたということだ。普請中の城なので、蓄えなどあろうはずもなく、 明兵に急襲された時、城外の陣屋から持ち込んだ食糧は、二日分しかなかったという。敵は攻撃を続行するかたわら、 兵糧攻めにも意を注ぐようになり、周囲を蟻のはい出る隙もないように取り巻いて、食糧補給を不可能にしてしまうとともに、 谷々から城中に流れる水を全部止めてしまったのだ。籠城軍は日一日と困窮を加えて行った。兵糧が尽きると城内の牛馬を食べ、 それもなくなると、紙を噛み、壁土を煮て食べたという。まさに地獄絵図であった。清正も体は痩せ衰え、眼は落ちくぼみ、 輝いているものは眼の玉だけであったという。この困窮の極みにあって、籠城兵は一致団結し、敵の攻撃をはね返していたのである。 その精神力はまさに驚異的なものであった。 |

連載清正挿絵より:絵高橋裕一 |

|

後援軍は二十六日ごろから続々と西生浦に結集していた。長曽我部元親、池田秀氏及び清正配下の軍は、水軍を組織して海路蔚山に向かい、

陸軍は鍋島直茂、毛利吉成、蜂須賀家政、黒田長政が先鋒となって、正月二日に西生浦を出発、翌三日に蔚山城外、里の山上に陣を張った。

後援軍の総計は三万余であった。明鮮連合軍が四万余、後援軍が三万余なので、決戦が行われそうなものだが、

連合軍は迎撃せずに撤兵した。すでに戦闘による死傷者、凍傷者などで半分の兵力しかなかったようだ。

かくして、十二月二十二日からの籠城は、正月四日に終わりを告げた。日数にすればまる十二日間に過ぎないのだが、

普請中の城であったこと、急な籠城で何の準備もできなかったこと、攻囲軍は城中とは比較にならない大軍であること、

極寒期であったことなどの悪条件が重なり合って、言語に絶する苦戦であった。 この苦しみの最中、蔚山から後援軍に送られた清正、幸長の連署状が伝えられている。敵軍の状況、城内の防備などを詳しく述べた後、 「加勢が容易でないようなら、こちらではみんな覚悟はできているから、その点は安心してくれ」 との意が記されてある。 |

蔚山城址 |

蔚山城跡 山頂から |

| (プサンナビHPより) | |

| 蔚山籠城は清正にとって、前後二回の朝鮮出兵中、最大の苦戦であった。いや、その生涯における危機の最たるものといえるかもしれない。 がしかし、乗り越えてみれば、この苦戦の日々はいろんな意味で、またとない貴重な体験でもあった。後年、熊本築城の際、 城内に給水設備として、百二十の井戸を掘り、椎木をたくさん植えて薪に備え、畳の中にはズイキ、壁には干瓢を塗りこめ、 銀杏樹を植え、その実を暗室に蓄え、食塩、菱、鉄、榴弾の貯蔵にも徹底した設備を造った。こうした細密な配慮は、戦闘、 とくに籠城に備えたものであることはいうまでもない。給水、兵糧などに異常な神経を使っているのは、 明らかにこの蔚山籠城の影響であろう。 |

|

(文:片山丈士「加藤清正 上巻」より) |

連載清正挿絵より:絵高橋裕一 |

|

朝鮮の役が秀吉の逝去で終わりを告げたということは、何よりもよくその性格を物語っている。この戦の必然性というものがあるとすれば、 それは秀吉の性格の中にしか存在せず、当の秀吉が亡くなれば、すべては空虚になってしまう。 この朝鮮の役は、厖大な人員と物資の消耗をもたらし、領主や武士はもちろん、百姓町人に至るまで、その影響に苦しまねばならなかった。 利害得失を述べれば、問題なく害、失の方が大きいのだが、利、得もあるにはある。その第一は、国民に海外に対する自信とか、 刺激啓発をもたらしたことであろう。もちろん精神面でのことだ。ともかくこの役を通じ、 それまで目を内側にばかり向けていた日本国民を、海外に注視させ、他民族への理解と自信を深めさせたことは事実であろう。 次は文化の移入である。戦闘では劣っていても、朝鮮はすぐれた文化を持っていた。わが軍はいろんな書籍、文化財を持ち帰ったのだが、 中でも製陶技術、活字印刷を取り入れたことは特筆されていい。 悲惨を極めたのは、戦場になった朝鮮である。敵である日本軍による被害はいうまでもないが、味方であるべき明軍がもたらしたものも、 決して少なくなかった。日本軍がこの役を通じ、朝鮮にどれほどの人的被害を与えたかはわからないが、後役で獲た鮮人の首級は、 八万五千七百三十八という記録がある。おそらく前役は、これよりはるかに多い数であろう。さらに悲惨なのは一般庶民である。 明軍が戦闘で鮮人を殺傷するはずはないが、恩賞を得るために日本人の首級と称して、鮮人をくびきったようだ。 鮮人は明軍からだけでなく、日本兵の首一つで上官に昇格するというので、自国の兵士からさえ首を刎ねられたという話もある。 日本軍も戦功を競うために、軍兵でない鮮人の鼻を切り落としたというようなこともあったようだ。またそういう悲惨事に輪をかけたのが、 食糧難である。餓死者は相つぎ、ついには飢民同士が殺し合って、その肉を喰ったとある。まさに戦慄の惨状である。ともかく、 国土は荒らされ、建物は破壊され、田畑はつぶされ、多数の人命が奪われたというのだから、これ以上の災難はなかったであろう。 この役の所産として、文化の移入を挙げたが、朝鮮側からいえば、これも大きな災害であった。貴重な文化財は焼かれ、破壊され、 略奪されてしまったのだ。朝鮮の製陶は壊滅状態となり、印刷も一時は不能の有様であった。 政府内の党派の争いは、さらに激しくなり、国力は疲弊の極みに達した。日本でもこの役の影響で長年苦しまねばならなかったのだが、 朝鮮の受けた傷手からみれば、月とスッポンのようなものだ。 朝鮮とは比較にならぬが、明も大きな被害を受けた。そうでなくてさえ国勢が衰え、愛親覚羅の台頭で、 末期的症状を呈していた明にとって、この戦争はまさに泣きつらに蜂であった。この役で徴発した兵力は、二十二万余といわれ、 十万に近い死傷者を出したようだ。武器、弾薬、兵糧その他に消費した軍事費も莫大なものがあった。明が滅亡したのは、 この役のせいではないが、この役が滅亡に拍車を加えたことは争えない。そして朝鮮はもちろん、明も、 何一つ得るものがなかったといっていい。 最後に述べたいことは、日本でこの役の影響を一番受けたのは、豊臣家であったかもしれないということだ。 忠臣たちが二派にわかれ、ついに家康からしてやられたのも、その芽はこの戦にあったといえる。 朝鮮の役が豊臣氏滅亡の因になったといっても、決して過言ではあるまい。 |

|

(片山丈士「加藤清正 上巻」より) |

(C)2016 身似明星