HOME>改易まで

↑

| ここからは清正の嫡子忠広の時代になります。しかし、配流の身となった忠広に関する史料は極めて少なく、 特に配流後の様子を直接記載したものはほとんどありません。父は、忠広に近い関係者についての古書や古文書の中にある、 忠広についての僅かな記載を集め、その中から真実と思われるものを推察していくという作業を繰り返していたようです。 それらから、忠広の半生をまとめたのが戯曲「身は明星に似て」です。劇作畑出身の父は、 戯曲という形で、改易の真相や背景、また配流地での忠広の心情などを登場人物に語らせていますが、 この「身は明星に似て」の附記の方では、父の見解を多くの資料をもとに解説しています。 この戯曲「身は明星に似て」とセミナーの教材としてまとめられた「加藤忠広と庄内」から抜粋して、 忠広の物語を紹介します。 |

| 忠広は、清正の嫡男で、慶長五年の生れ(他説あり)、幼名を虎之助といいました。生母が正応院で、あま姫の実の兄です。 この虎之助は、慶長十六年、父清正の逝去により封を継ぎ、同十八年二月、従五位下肥後守、元和六年閏十二月、 従四位下侍従に任ぜられ、又秀忠の一字を貰って忠広と改名しました。 |

| 清正 | 正応院 玉目丹波守の娘 |

|||||||||

| あま | 忠広 | |||||||||

| 紀伊家初代 頼宣夫人 |

寛永九年改易 庄内丸岡へ | |||||||||

| 正応院の子 | ||||||||||

|

清正没後の慶長十六年八月四日に、江戸より安藤對馬守重信が、将軍秀忠の使いとして駿府の家康に赴き、

清正の子虎之助の襲封について承認を得、更に、同月二十四日、虎之助が亡父の遺領を相続したお礼に駿府に参上、

金五十枚、銀百枚を献じています。この頃の事が「駿府政事録」等にいくつか出てきますが、

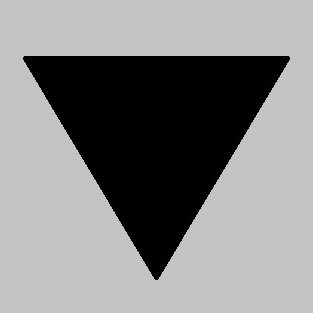

家康、秀忠の忠広に対する温かい配慮がうかがえます。 忠広が若年にもかかわらず、国除になるまでの二十年間、よく父の遺業を守ったことは、 配流に関係する古文書の中にも明らかに窺い知ることが出来ます。父清正のあの幅広い遺業を、 つつがなく継承することは容易な業ではありません。勿論すぐれた家臣たちの協力があずかって大ではありますが、 忠広自身に、領民への愛情があったればこその事です。父の創業の功と配流という大事の陰に、 その業績がかすんでしまったのは遺憾なことです。忠広治下の二十年間は、 領民にとって誠に平安な幸せな日々であったからです。 下図は、清正、忠広と二代にわたって施行された、玉名周辺の干拓事業です。 |

玉名周辺の干拓事業 (片山丈士「加藤清正 下巻」より) |

|

忠広が配流された事について、清正・忠広両人に仕えた家臣西山宗因(江戸文学の始祖といわれ、弟子に井原西鶴などがいる)の文が残されています。 宗因の「飛鳥川」を読むと、 ”飛鳥川の渕瀬常ならぬ世は、今更驚くべきにあらねども、過ぐる寛永九年九月の頃ほい、 太守思いがけぬ事にあたり給いて、遠き境に赴き給う。万の人嘆き悲しむに堪えず、おしみとどむるに力なくて、 こなたかなたより従いてゆきちりぬ。まことに犯しなき配所の悲しみにしずめるたぐひ、 もろこしの古き跡にも日の本の近きためしにも聞けど、かかるとみのことは無くやありけむ。” つまりこんな悲惨な、こんなひどい事は今までにあっただろうかと嘆き、その後に、 ”そもそもこの肥後の国を保ちはじめ給いしその年月を数ふれば、四十年余り、二代の管領にていまそかりければ、 たけき武士も、恩沢のあつきになづき、あやしの民の草葉も徳風のかうばしきになびきて、家富み、 国栄えたるたのみを失いてより、所なけに惑いあえることわりにも過ぎたり。” 清正、忠広と二代の善政で領民も仕合せに毎日を送っていたのに、何というむごいことであろうと宗因は嘆いています。 |

| 牛方馬方騒動として知られています。改易の原因になったという話もあります。実際は大阪との関係や、 家臣たちの苦労など、表に出ない話がいろいろあるようです。「身は明星に似て 附記」から抜粋します。 |

|

大坂冬の役(慶長十九年)の際、忠広の重臣加藤美作、玉目丹波の一派が、大坂方に内通、ひそかに物資を供給した。 ところがこの一派に対して、同じく重臣の加藤右馬之允正方、下川元宣の一党は、これを非難し、ついには表沙汰になり、 元和四年八月には幕府に訴告するに至った。為に大阪方への内通者である美作、丹波等一派は皆斬罪又は配流に処せられた。 忠広は幼稚にして科なきを以て宥免された。これがいわゆる牛方馬方騒動と呼ばれるものだが、しかし一方、 この事件の中心は、家臣同志の権力闘争にあり、大阪方へ云々は、美作一派を葬るための一理由に過ぎないという、 大分ニュアンスの異なる記載をしている古書もある。その真相はわからぬが、ともかくこの事件が、 国除になるまでの忠広治下最大のものであったことは争えない。 さて、これが単なる家臣同志のいがみあいならば、何をか云わんやだが、大坂方への内通事件であるとすれば、 表に現れたことは甚だ納得しかねる。第一、大坂方への物資の供給などという大それた事を、 二、三人の重臣がこそこそやる筈も、又やれる筈もあるまい。かりにもしやったとしても、これを発見した他の重臣が、 非難するのは勝手だが、幕府に訴告するなどは、言語道断、正気の沙汰とは思われない。家内のあらを、しかも大変なあらだ。 表に出して何の得るところあろう。まかり間違えば、お家断絶ともなりかねない。しかし、 両派の中心人物である前記四人は、いずれも清正以来の忠臣であり、若い忠広を補佐してお家安泰に導いて来た者達である。 大坂方から物資の供給を頼まれ、協議の結果、忠広は関知しないことにして、美作父子、玉目丹波等が主となって運んだ。 ところが後年、これが幕府の耳に入り、騒ぎ出したので、加藤家全体に罪のふりかかるのを防ぐ為に、美作、 丹波等が独断でやったことにして、右馬之允等が訴え出たものと思う。或いは事露見したならば、 そうすることに最初から取決めていたのかも知れない。美作、丹波は自ら進んで訴えて貰うことを願ったであろうし、 右馬之允等は涙をおさえて、訴告したのではあるまいか。こういうことはよくある事だ。 当時は、加藤と宿命的に反発し合っていた石田三成はすでに亡く、如何に淀君派に縁遠い存在であっても、 徳川の下に潔しとしない諸侯が、全く成算のない戦に散然と出陣しているのをみれば、 殊に豊臣に恩顧を受けていた加藤家としては、物資の供給位は断り切れない立場にあったであろう。と云うことになるが、 古文書によると、幕府の監視が常駐していたようだし、現実的に果してそう云うことが出来たかどうかは、疑問だ。 |

|

(片山丈士「身は明星に似て 附記」より) |

| 玉目丹波守 (二代目) | ||||||||||||||||

| 蒲生秀行 (氏郷嫡男) | 振姫 (家康三女) | |||||||||||||||

| 女 丸岡での室 | 女 (忠広養女) | |||||||||||||||

| 法乗院 沼田へ | 忠広 | 宗法院 (秀忠養女) | ||||||||||||||

| 女 赦され江戸へ |

正良 沼田へ | 光正 飛騨へ配流 | ||||||||||||||

| 女 | 男 | |||||||||||||||

| 大山富三郎家 | 新堀勘右衛門家 | |||||||||||||||

忠広の室と子 | ||||||||||||||||

|

忠広の正室の宗法院は、蒲生飛騨守秀行の娘である。秀行の父は有名な氏郷であり、母は織田信長の娘だ。 秀行は、天正十九年、父氏郷の卒去により、十三歳で百万石と云われた会津若松城主となり、後秀吉の媒酌により、 家康の三女振姫を娶った。慶長十七年、三十歳で早世したが、振姫にはこの宗法院の他に、忠郷、忠知の二男子があった。 従って、この三子は、氏郷及家康の孫に当る。宗法院は、その上、伯父である二代将軍秀忠の養女となり、 慶長十八年、忠広に嫁した。秀忠在世中は、終始娘分としての厚遇を受け、秀忠逝去の折は、特別なゆかりの者として、 金二百枚、銀千枚を受け、忠広も又娘婿として銀五千枚を贈られている。忠広が庄内へ配流になった時、 飛騨高山へ預けられた光正は、宗法院の子である。 |

| 蒲生秀行 (氏郷嫡男) | 振姫 (家康三女) | |||||||

| 忠広 | 宗法院 (秀忠養女) | |||||||

| 光正 飛騨へ配流 | ||||||||

宗法院の子 | ||||||||

|

さて、この宗法院であるが、どうしたものか、

忠広配流の前後から沓として行方がわからなくなってしまう。如何なる古文書にも姿を現わさぬばかりか、

調査の手がかりもつかめない。これは全く妙な話だ。秀忠が亡くなったのは、忠広配流(寛永九年六月)の約半年前であり、

前述したように、夫人へ置物があったので、すでに亡くなっていたのではない。忠広と共に庄内へ来た形跡は全くないし、

光正と共に飛騨高山へも行ってない。 忠広には、法乗院という側室が居る。この女は、二代目玉目丹波守の長女であるから、忠広とは従兄妹になるわけだ。 忠広との間に、一男一女があり、兄は藤松正良で妹の名は不詳である。 |

| 玉目丹波守 (二代目) | ||||||||

| 女 (忠広養女) | ||||||||

| 法乗院 沼田へ | 忠広 | |||||||

| 女 赦され江戸へ |

正良 沼田へ | |||||||

法乗院の子 | ||||||||

|

この三人は、忠広配流と共に、

上野沼田城主の真田河内守信吉に預けられた。藤松正良は、承応二年七月十一日、忠広が庄内丸岡配所で病没してから約一ヶ月後、

沼田で亡くなっている。母の法乗院も、同年八月十五日に亡くなっている。妹は、赦されて江戸へ行ったと云うが、

其後の消息は不明だ。 この法乗院の妹は、忠広の養女として加藤右馬允正方の養子、左内と云う男に嫁している。正方は、加藤家筆頭の重臣で、 八代の城代であった。この左内の後裔は、尾道に現存している。末の妹と云われる女は、忠広と共に庄内へ下っている。 これが、庄内における室である。この女に、二人の子が居たこと、そして天沢寺に架空の墓があること、 二人が現在の庄内の二つの加藤家につながることは、また別項で解説する。 |

| 玉目丹波守 (二代目) | |||||||||||

| 女 丸岡での室 | 女 (忠広養女) | ||||||||||

| 法乗院 沼田へ | 忠広 | ||||||||||

| 女 赦され江戸へ |

正良 沼田へ | ||||||||||

| 女 | 男 | ||||||||||

| 大山富三郎家 | 新堀勘右衛門家 | ||||||||||

配所での子 | |||||||||||

|

(文:片山丈士「身は明星に似て 附記」より) |

|

上述の側室法乗院との娘、すなわち正良の妹は、父の調査では”赦されて江戸へ、

その後の消息は不明”となっていますが、実はその後判明したことがあります。

”巷談異聞 虎退治”で掲載した、徳川美術館所蔵の清正の退治した虎の頭蓋骨に関係した話で、

それに関してまとめた文章がありますので、紹介しておきます。 ”父の遺品の中から面白い手紙が出てきた。徳川美術館前館長である徳川義宣氏からのもので、 清正が退治した虎の頭蓋骨に関するものだ。虎退治は絵本の中の話と思っていた私にとって、 頭蓋骨が存在するというのはかなり衝撃的であった。 私の父は、山形県酒田市新堀の加藤勘右衛門という家の出なのだが、この家は清正の嫡男忠広から繋がる家である。 半世紀以上前に、父はこの忠広について調べ上げ、加藤家改易の顛末について一つの戯曲にまとめている。 虎の頭蓋骨の一つが、忠広からその娘へ、そして嫁ぎ先の阿部家へと伝わったと推察した義宣氏が、 資料の少ない忠広について父に何らかの依頼をしたようだ。「清正が残した“トラ”後日譚」と題した新聞記事が同封されており、 その中で頭蓋骨にまつわる話がまとめてあった。 「トラ狩りの殿様」として知られた義宣氏の祖父の義親氏は、昭和9年の紀州徳川家の道具売り立ての際、 この頭蓋骨を買い求めた。その箱書きには“虎貮頭”とあるが一頭分しかなく、 由緒書には“一頭は長女古屋姫阿部四郎五郎へ縁組の節持参・・、一頭は次女縁組之節持参・・”とある。 清正の次女のあま姫は紀州家初代徳川頼宣夫人であるから、この時買い求めた頭蓋骨は、 あま姫から紀州家へ伝わったものである事は明白である。ではもう一つの頭蓋骨はどこへいったのか。 義親氏の頭蓋骨探しが始まる。しかし、長女古屋姫の嫁ぎ先や、関係すると思われる元大名クラスの阿部家を尋ね歩くが見つからない。 記録も伝承も何も出てこなかったのである。 ところが三十数年後、思わぬところから発見される。千葉の大農家から、清正や忠広の遺品とともに風呂敷に包まれて発見されたのだ。 それを調査したのが義宣氏というわけだ。清正の遺品であることは間違いないとしても、 果たしてその頭蓋骨が離れ離れになった二頭のうちの一頭なのかは、その伝来を検証しなくてはならない。 義宣氏は、加藤家と由緒書にある阿部家について再度調査を始めた。 古屋姫から繋がる阿部家についてはやはり手掛かりは無く、包まれていた風呂敷の紋所も異なっていた。 そこで義宣氏は忠広の娘に注目し、“長女古屋姫阿部四郎五郎へ縁組・・”とあるのは間違いで、 阿部四郎五郎に嫁いだのは忠広の娘で、それも旗本の阿部家である事をつきとめる。 真相はこうだ。流罪人となった忠広は娘を妹のあま姫に託す。 あま姫は姪である忠広の娘を紀州家の重臣である渡辺若狭守直綱の養女にする。 あま姫のような大名への婚嫁はすでに望めようはずもなく、 渡辺若狭守養女として旗本の阿部家へと嫁がせたわけである。 この時にもう一方の頭蓋骨がその阿部家に伝わったことになる。風呂敷の紋所も一致した。 二つの頭蓋骨は“虎貮頭”と書かれた箱にスッポリとおさまったそうだ(後から見つかった頭蓋骨はヒョウのようである)。 |

清正の退治した虎の頭蓋骨 (徳川美術館HPより) |

|

義宣氏は最後にこう結んでいる。 「有為転変はこの世の習いといいながら、多くはなかったであろう嫁入り道具の中に、 祖父清正の遺品・父忠広の思い出の品として持参されたトラならぬヒョウの頭ガイ骨こそ、 加藤家の栄枯盛衰をしみじみと物語る好古の遺品であろう。 三百五十余年ぶりに再会し“虎貮頭”と記されたいにしえの故郷に帰り、 二頭はたがいにたどった運命を今日も語り合っているに違いない。」・・・” (「加藤家の話〜虎退治〜」より) |

|

忠広と光正は寛永九年同時に一方は庄内へ一方は飛騨へ流された。忠広は近年諸事不作法であるとして二十一箇条の不審をつきつけられ、 上京後捕らえられ庄内に流された。不審の中には例えば忠広の乗る船が二本丸と命名されたことを、 これは二本の大木で造った船だから付けた名であるが幕府では日本丸とし、一地方の大名が自分の舟に日本丸と付けるとは何事か。 幕府をないがしろにした行いであるというようなひどいものもある。 光正の罪状は、「大猷院殿御実紀」に、 ”光正が囲碁の相手をしている井上新左エ門を揶揄して「自分は今謀判を企んでいるから仲間にはいれ」と言った。 すると井上は驚いて姿を見せなくなった。” と書いてある。 「武林隠見録」には、 ”光正は親しい井上新左エ門を驚かそうとして謀判の状をしたため、こっそり家臣に持参させた。 井上大いに驚きこれを土井利勝に訴えた。ついに差出人が光正であることが判明し光正は取調べを受けた。” とある。 忠広父子が配流された寛永九年は三代将軍家光が将軍になって九年、この年の正月に二代将軍秀忠が亡くなっている。 忠広・光正は二代将軍秀忠在世中は何事もなかった。しかし遠くは、関ケ原・大阪夏・冬の陣、其後も改易・断絶、 取潰などで浪人は激増し、世の中は不穏になり、父秀忠没後、三代将軍家光は、弟国松を殺すことになる。 もともと家光の弟駿河大納言国松は頭が良く家臣からの信望があり、 国松を三代将軍にという動きがあったのを察知した家光の乳母春日局が駿府の家康へ直訴し、 家康の一言で家光将軍となったいきさつがあった。 このような政治不安は大名家にもあった。家光の時代には子が無ければお家は潰された。又、 当主の死後に養子縁組は認めないとされたため、大名家では三年子が授からなければ養子を迎えるようになった。 そうした後に子が授かり、お家騒動になることも珍しくなかった。又、大名がお取り潰にになり、仕える主がなく、 傘を張ったり箱を作って生計を得なければならない浪人が増えていた。忠広父子の弾圧はこのような政治不安、 社会不安な時代に起きているのである。 幕府の信任厚い学者新井白石の藩翰譜の「駿河殿」の中の一節に、 ”正月二十四日、前将軍ついにかくれ給えり。この後、世の中なんとなく静かならず、天下乱れんこと近きにありぬとひそめきあえり。 この時六月一日、加藤肥後守忠広父子配流せらる。その罪さだかならず。謀判の人に組みせしとも聞こゆ。 しかしされば如何なる人がかかる企はあるらんといえども、その人またさだかならず。” とある。又この中の「加藤の条」には、 ”忠広の罪さだかならず。世に伝うる事いろいろの説ありしが、みな真しからず。” これはまさに新井白石の良心である。つまり世の中が騒然とし、この危機の乗切りに苦衷していた家光側近が、 秀吉と深い関係にある加藤家弾圧にとりかかったのだ。 忠広・光正の罪状が決定したのは寛永九年六月である。幕府は配流する罪状を作る必要に迫られて俄か作りに仕組んだもので、 この忠広・光正弾圧劇の作並びに演出は土井利勝、主演井上新左エ門、スポンサーは幕府だったということになる。 土井利勝はニ代将軍秀忠没して後、諸大名の心を試そうとして、 ”駿河の忠長(国松)を奉じて起ち上がろう”という文書を三代将軍家光と合議の上署名して諸大名に流した。 幕府の記録「大猷院殿御実紀」の中に、 ”諸大名は、これを見て大いに驚き、そして殆どみな幕府にこれを訴えた。しかしその時駿河大納言自身と忠広だけが幕府に訴えなかった。” と記載されているが、真実かどうかは判らない。 更に不可解なことは、忠広父子が呼び出され、江戸城内で判決が言い渡されるが、その時は、 いつも裁判長の役をする土井利勝が姿を現わさなかった。というのである。これについて「大猷院殿御実紀」には次のような含みのある文が載っている。 ”罪こうぶれるようにして、ひきこもりて、しのびしのびにこの文をめぐらせば―中略―加藤父子が罪定まりし後土井利勝いつとなく出で仕えしなり。” 又井上新左エ門は「校合雑記」に、 ”利勝、無二の気に入りである。”と書いてある。 加藤家配流についてはこの他にも、前述の牛方馬方騒動が関係しているという説もあるが、この件はすでに結着しており、 配流の因となることはあり得ない。 忠広は庄内の酒井宮内大輔忠勝に預けられた。捨て扶持一万石、 つまり忠広は熊本での五十三万石(実質では七十八万石)の大名としての全てを取りあげられ、 監視付きの一万石大名となった。鶴岡から約十キロの丸岡に館を造り、 細長く帯状の飛び地二十四ヶ村が捨て扶持の領地である。忠広と共に庄内に下ったのは、母の正応院と家臣たちで、 正室の宗法院は、いずこへとも判らぬままになっている。 光正は飛騨高山の金森出雲守重頼に預けられた。住まいは天性寺となり、百人扶持を与えられ、 従って行った家来は約十名位であった。当時十七歳であった光正は気性が激しく、十八歳で自決する。 |

|

(片山丈士「加藤忠広と庄内」より) |

|

寛永9年に突然不審をつきつけられ、幕府と一戦交えようという家臣たちを抑え、

忠広は申し開きのため江戸へ出発します。池上本門寺で待機の後、一方的に改易を言い渡され、

一週間後には配流地へ向います。 ● 4月下旬もしくは5月上旬 二十一箇条の不審をつきつけられる ● 5月22日 品川着 入府をゆるされず池上本門寺で待機 ● 6月 1日 江戸城内で申し渡し ● 6月 8日頃 江戸を出発 ● 6月18日 鶴岡着 常念寺に入る 肥後に残った家臣たちの動きを抑えるためにも、幕府はかなり事を急いだと思われます。 |

|

―忠広出府まで― 寛永九年・・四月下旬から五月上旬までと思うが・・前記二十一箇条の不審について、申開きの為出府せよとの公儀からの通達を、 忠広は領国肥後熊本城で受取った。「興廃志」に家中評定の様子が出ているが、それによると、この御不審なるものが、 如何に天から降って来たような思いがけないものであるかがよくわかる。忠広が家臣を集め意見を問うと、 皆がこの御不審は当家に覚えのないもので、まさしく讒奸の者あっての事と思われるから、御申訳は立つまいと云う理由で、 こぞって主戦論を唱えている。その時、加藤右馬允と云う老臣が進み出て、こんな御不審を蒙り黙っていては、 世の笑いものになるばかりだ。元来何の落度もないのだから、一時も早く御出府されたいと云う意見を述べ、 忠広はこの言葉を採り上げ、早々参府したことになっている。 加藤右馬允正方は、前の大阪方への内通事件にも重要な役割を演じたのだが、忠広が最も信頼を置いていた清正以来の忠臣で、 直情一徹な男のようだ。加藤美作父子、玉目丹波等が放逐された後は、家臣中の最も重い存在であった。肥後八代の城代をつとめていた。 家臣がこぞって主戦論を唱えたのは、あまりにも思いがけぬ御不審に対し、その裏に如何なる陰謀がひそんでいるか見当がつかず、 忠広が参府して申開きが通ればいいが、もし叶わず大変な結果になるよりは、主君と共に天下の軍勢を引受け、 運命を共にしようとの誠に悲壮なものである。正方とて同じ気持ちだったにちがいない。めぐるましい世相の中を、 長い間加藤家を護り育てて来た正方に、通達書の裏に何かひそんでいるのではないかと云う不安が、無かった筈はない。 正方の性格などを考えてみると、どうもこういう際は真っ先に主戦論を唱えそうな気がする。その上、 忠広がたった一人の反対者である正方の意見をすぐ採り上げ、参府しているところなどを見ても、 フィクションとはいえ、戯曲のような場面が、評定の前に実際あったとしても、何等差しつかえあるまい。 (戯曲では、家臣たちの主戦論を抑えるために、忠広が正方にそのような意見を言わせたことになっている) この「興廃志」の記事を読むと、忠広の罪状がどんなものか、その書に認められた、”忠広心根正しからず・・”が、 如何に出鱈目なものかが覗われる。かくて忠広は、申開きの為肥後を立ったのだが、「興廃志」は船で出たことを物語っている。 恐らく大阪までは船、其後は陸の旅であったろう。 ―江戸着より配流まで― 「紀伊記」によると、忠広は五月二十二日品川駅に到着、そこで入府を許されず、池上本門寺で命を待つようとの幕府の通達を受けている。 本門寺に於ける忠広の動静はわからぬが、評定まではそこへ居たものと思われる。その間、紀伊大納言頼宣が出府した。 |

|

池上本門寺 大堂 清正が母伊都の七回忌供養のため建立。その後一度焼失再建されたが、 昭和20年空襲で再度焼失。現在の大堂は戦後、昭和39年に再建された。 また同寺には忠広の妹あま姫(瑤林院)が建立した清正供養塔がある。 (池上本門寺HPより) |

|

評定は六月朔日巳の刻、江戸城内で行われたのだが、その場所を、「武林隠見録」は白書院、「公儀御日記」は黒書院と伝えているが、其他は一致している。 また申渡しについて「公儀御日記」には、雅楽頭、讃岐守、信濃守、丹後守、大蔵少輔が申渡した事が記録されてある。 土井大炊頭の名は見えない。雅楽頭は酒井雅楽頭忠世、以下酒井讃岐守忠勝、永井信濃守尚政、稲葉丹後守正勝、青山大蔵少輔幸成のことであろう。 忠広を預った庄内藩主は宮内大輔忠勝であり、光正は飛騨国の金森出雲守重頼に預けられることになった。 評定の内容は全く明らかにされていない。「武林隠見録」も「公儀御日記」も、その結果が事務的に記されているだけで、 罪については唯不届のことがあってとのみ書かれているに過ぎない。 この時の酒井宮内大輔忠勝について、「鶴岡昔雑談」に次のようなことが出ている。即ち、忠勝が忠広を預ることを仰せつかったとき、 諸侯が、忠広は剛勇の士だから大変な預り人だと云うと、忠勝が、いやどんなに勇猛の士でも罪人だから、 幕府の力を荷って警護するまでだと答えた、という逸話である。ところが、「校合雑記」などによると、評定は行われず、 忠広は池上本門寺で判決書を受取ったとある。その際、忠広は侍臣に命じて槍を取よせ、御使いにむかって、 この槍は父清正が志津ヶ嶽の時から愛用したもので、朝鮮までも名を知られたものだが、この忠広が父から受けつぎ、 戦場で一度もおくれを取ったことはないし、幕府の為にも忠勤をつくして来た。今このような仰せを受けた上は、 もはやこの槍にも用はない、と云いながら、本堂の礎に押しあてて槍の鋒を折り、「平入」と改名し、 直に配所に赴いたという話が書いてある。「身似明星西又東」の詩は、その時本門寺で創ったもので、 その節折り捨てた槍は、寺の什宝になっていると云う。こういう説もあるという紹介にとどめるが、話としては大変面白いではないか。 さて、忠広が江戸を立ったのは、何日かわからないが、六月十八日に鶴岡に着き、南町常念寺に入っている。 |

|

鶴岡 常念寺 丸岡館の完成まではここに住んだ (山形県の町並みと歴史建築HPより) |

|

その頃の旅・・鶴岡から江戸まで・・は、大体十一泊十二日目着というから、逆算して六月八日頃出立したものと思われる。 そうすると、判決から僅か一週間だ。ひどいものである。母堂正応院は、忠広と一緒に下ったものか、或は別々だったのかはっきりしないが、 古文書によると、相前後して配所に到着しているようだ。忠広と共に配所に下った家臣(士分及男女召使を含め)及、 母堂の侍女は、総数百人に近かったらしい。 「公儀御日記」に、六月十日、酒井宮内大輔忠勝が就封のいとまを給うとあるので、忠勝も忠広のすぐ後を追いかけるように、 帰国したものと思われる。 |

|

(文:片山丈士「身は明星に似て 附記」より) |

(C)2016 身似明星