HOME>清正廟論争

↑

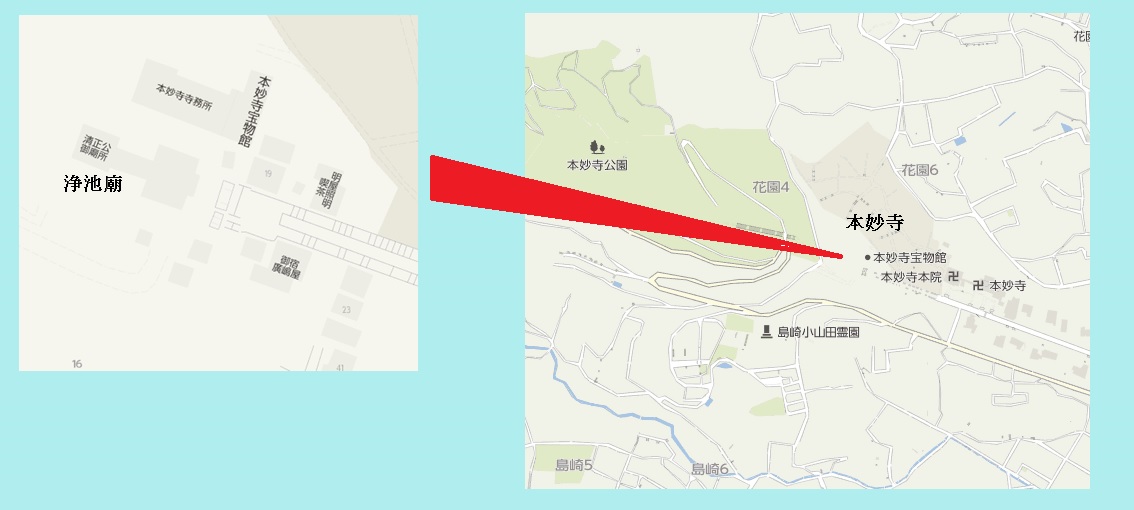

本妙寺(熊本) 浄池廟 |

天沢寺(鶴岡) 清正閣 |

|

清正の墓と言えば、もちろん熊本本妙寺の浄池廟ですが、実は忠広が配された丸岡にも清正閣があります。

丸岡館の隣にある天沢寺内で、代々の住職の口伝えや、現地に残る伝説、信仰などから、

そこに清正が眠っていると言われてきました。戊辰戦争で、最後まで抵抗した庄内藩を説得した西郷隆盛が、

この天沢寺を訪れ、敬愛する清正の墓の前で涙したという話もあります。

また、その後庄内藩が比較的軽いお咎めで済んだのは、清正公のお陰であると現地では言われていたそうです。 昭和24年に発掘調査が行われ、骨壷等が発見されました。 もちろん骨壷が清正のものであると断定されたわけではありませんが、 現在は清正公墓として山形県の指定史跡となっています。 父は、清正の墓が熊本でも庄内でも、加藤家の歴史に大きな変わりはなく、 当初はあまり問題にしていませんでした。しかし、真偽はともかく、 家臣がこっそり清正を火葬して庄内に持ち帰ったというドラマチックな話なので、 戯曲の中にも登場させようと考え、父なりに調査をしたようです。 結局、真相は判りませんが、父は当時天沢寺で主張していた説には否定的でした。 当時の経緯が「身は明星に似て 附記」の中にまとめられています。 |

|

金峰山 天沢寺 左裏手に清正閣がある (山形県鶴岡市観光連盟HPより) |

|

この寺は、丸岡配所の北隣に当り、古い絵図によれば、館と共に外堀に包まれ、館内の寺院の感がある。 正式には金峰山天沢寺と云い、天文三年の開山で、忠広が配された頃は五世の代であったが、 最も深い関係にあったのは六世来雄石山和尚であった。この天沢寺では、清正及正応院の遺骨は当寺にあると云うパンフレットを出している。 要約してみると次のようなことになる。 丸岡館の奥庭に、太夫石、巫子石と呼ばれる大きな石が現存している。この二つの石は、古来から村人に神聖化されていた。 この石下の発掘が昭和二十四年に行われ、太夫石の下は擂鉢型に掘り返された跡があり、巫子石の下は深く掘返され、土に同化された木炭と、 藍絵磁器と白釉陶器の小破片が出た。 |

太夫石 巫女石 |

天沢寺案内図 (山形県鶴岡市観光連盟HPより) |

|

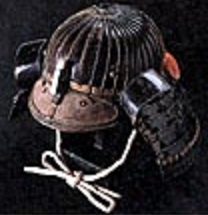

次に、寺内の清正閣の地下調査である。この清正閣と云うのは、瓦葺六尺四方の堂で、中に、

高さニ尺幅一尺の墓石と、全高ニ尺位の小さな五輪塔ニ基がある。この墓石は熊本産で、表面の文字は全くわからない。

二つの五輪塔は、忠広が配されてからの子供の墓で、各輪の上部に妙法蓮華経、その下部に、 ”円通院日達霊 寛永十九年壬午三月二十四日” ”眞如院妙善霊 正保四年丁亥正月十一日” と刻まれている。(この二つの五輪塔については別項で触れます) 発掘によって、墓石の下七尺のところから鎧が出た。柩の痕跡はなかった。二つの五輪塔下は、遺骨はおろか、埋葬した形跡すらなかった。 最後に、世代墓地の中央にある、名の知れぬ五輪塔下の発掘が行われ、茶器の水刺に入った人骨と、その甕から一尺五寸程離れたところから、 菊模様入りの甕が出て来た。玄人衆の調査の結果、清正閣下の鎧は、足利中期から桃山初期へかけてのもので、 丸岡の民家に所蔵されている清正の兜(総覆輪三十二間筋兜)と一対のものであり、茶器の水刺は、九州の弓野焼初期のものであると云う。 |

天沢寺 現在の清正公墓 |

中の五輪塔 |

| 私は、天沢寺を訪ねた際、発掘された鎧と遺骨壺をみせてもらった。鎧の方は、一見茶褐色の土塊が、よく見ると鎧であるのに驚かされた以外、 格別の事はなかったが、遺骨を入れた茶器の水刺は、型、色、模様共に、素朴な美しいものであった。陶器で、上三分の二位の乳濁色のところに、 単純な、シュールのような絵が、鉛色で画いてあり、腰は地肌で茶褐色である。絵はよく見ると、松の枝と幹とを象徴的に画いたものらしかった。 |

出土した骨壺 |

出土した鎧と対をなす 民家に伝わる清正の兜 |

| (山形県鶴岡市観光連盟HPより) | |

|

天沢寺住職は、この発掘調査から、次のような結論を出している。 即ち、熊本中尾山に鎧を着けたまま土葬されていた清正の遺骸を、何者かが発掘荼毘に附し、遺骨を茶の湯の水刺に入れ、 鎧と共に庄内へ持って来た。遺骨は一先ず太夫石の下に、鎧は清正閣の下に埋めた。後、遺骨は世代墓地に移された。巫子石の下は、 正応院が土葬されていた所で、これも後火葬にされ、世代墓地に移された。清正閣の墓石は、清正の墓所から運んだものだ。 誰がどうして遺骨を運んだかと云うことについては、忠広が丸岡へ来てから間もなく、十六名の家臣が熊本に潜行し、 首尾よく奉持したと断定している。 以上のように、世代墓地の名の知れぬ五輪塔下から発掘された二つの遺骨甕は、清正及正応院のものだとしている。尚、その五輪塔には、 地水火風空の五大文字の他に、地輪の左側に、干時正保四天亥十二月三日と刻まれている。 |

|

(文:片山丈士「身は明星に似て 附記」より) |

|

|

本妙寺は、清正の菩提寺である。京都本圀寺の末寺で、清正が、先考の菩提の為、天正十三年、難波に建立したもので、 始めは瑞龍院と称した。慶長五年、清正は、これを熊本城内法華坂の地に移し、本妙寺と改称、忠広治下の慶長十八年に火災で全焼し、 元和二年に、清正の廟所のある旧中尾山(現本妙寺山)に三遷し、現在に至っている。 |

|

本妙寺 浄池廟拝殿 裏に浄池廟本殿がある (本妙寺HPより) |

|

本妙寺では、清正の遺骸を荼毘に付して庄内へ持ち運んだと云う事については、事実無根であるとして、問題にしていない。 そう云うことは、到底考えることが出来ないと云うのだ。清正の遺骸は、遺言により、武装させ、石の棺に入れ、 標高三百二十米余の旧称中尾山の東側尾根の、地下深くにこれを埋め、その上に廟を建立した。清正の墓と云うのは、 土葬の上に廟が建てられていること、廟の建物は変遷があっても、墓所そのものは昔のままであることがわかる。 |

|

|

|

本妙寺 浄池廟本殿 |

|

|

忠広の庄内に於ける内外の状態や、細川家の廟所に対する扱い等を、否定の一因としてあげている。大体、細川と加藤は親しい間柄であった。

“細川家記”などを読んでみると、清正、忠広は、出府の節、よく小倉の細川家に立寄ったらしい。三斉(細川忠興)などは、清正に、

倅の忠利の将来を頼み、清正と忠利は、義父子の盃などを交している。後、忠利は、肥後城に入ると、直に天守閣の上段に上り、

清正の廟所を遥拝し、「多年御昵懇なりしが、不思議に当城を給わりし」と、落涙したと云う。又、入国の折、南関と云う肥後領入口から、

清正の廟所に使者を派し、入城してからも、再び使者を出して報告させたと云う。こんな細川であったから、本妙寺に対しては、

忠広時代と変わらない丁重な態度であったようだ。 又、前記“細川家記”に、忠広が出府の途中、忠利に会い、「今度お召によって江戸へ行くのだが、多分国除になり、その後には、 あなたが来られるものと、世間では云っている。もしそう云う事になったら、中尾山の父の廟所を、何とか今迄通りにして欲しい。 あなたとは昵懇の間だから、この事だけは何とかお願いする」と云ったと云うことが出ている。 |

|

(文:片山丈士「身は明星に似て 附記」より) |

|

天沢寺の見解のうちで、史実的に成立する可能性のあるのは、巫女石の下に正応院が土葬されていたということである。 その他のことについては、よほどのきめてとなるものが現れない限り、史実的には勿論、単なる話としても矛盾が多い。 清正の廟所の土台は、恐ろしく堅牢なもので、古文書によっても、廟の普請は非常に大がかりなものであったらしく、 地下七十尺の所に石の柩を埋めたというような事も書いてある。奉行は、加藤家三傑の飯田角兵衛であった。 また、元和二年には、日遥上人の切なる願いによって、本妙寺が廟所へ移転している。それ以後、廟所は本妙寺境内と云うことになる。 寺にもさとられず、この堅固な土台を発掘し、遺骸を荼毘にふすなどと云うことが、可能か不可能かは云う迄もあるまい。 勿論、いくら堅牢鉄壁なものでも、幾日もかかれば、やってやれぬこともあるまいが、その場合は、 細川家の了解と本妙寺の同意が絶対必要であろう。現在、細川家や本妙寺に残っている古文書や古記録は、 そんなことは夢にも思えないようなものばかりだ。もし、何等かの事情で、その前に荼毘にふされていたようなことでもあれば、 分骨と云う事は可能であろうが、そうした形跡も全くない。 清正の遺骸を発掘、荼毘、庄内へ奉持と云うことは、史実的には問題にならなくとも、話としてはなかなか面白い。 がしかし、弓野焼の水刺に入っている遺骨を、清正のものと仮定しても、天沢寺の見解にはいろいろ問題がある。 第一は、十六名の家臣が熊本に潜行し、首尾よく奉持したと云うことだ。実は、私も祖母や古老達から、この話を聞いたことがある。 その節家臣達は加茂港(現鶴岡市加茂)から綿船―南国へ綿を買いに行く船の意であろう―に乗って行ったのだと云う。 この説に、どれだけの根拠があるのか知らないが、どうも眉唾物のようだ。甚だスリルもあり、ドラマチックで面白いが、 調べれば調べる程、考えれば考える程、当時の現実から飛躍し過ぎ、矛盾だらけなので、とうとう投げ出してしまった。 話としては面白いが、事実ではあるまい。 第二は、世代墓地の五輪塔だ。この下を発掘したのは、清正の戒名が、天沢寺の開基として過去帳に記入されていたところからヒントを得たと云うが、 それならば何故今になって問題になるのであろうか。代々の住職はみなよく知っていたわけではないか。 更に、世代墓地と云う特別な地域に、無理をして永住の場所を求めるしかなかったと云う事情にあるのに、 何でそんな際立ったものを建てる必要があろう。それではまるでナンセンスではないか。 第三は、清正閣下の鎧である。それが、清正の遺骸が着用していたものとすれば、何故兜が丸岡にあるのであろうか。兜と一対である事が、 清正のものであることを物語ってはいようが、逆に、肥後に土葬されていた当時に着用していたものでない事を物語ってはいないか。 第四は、清正閣の石が、清正の墓所から運んで来たものと云うことである。これは全く成立しない。理由は書く必要もあるまい。 第五は、正応院の遺骨の事である。世代墓地の五輪塔下から発掘された遺骨が、清正のものである事が確認されたならば、 その横から出た遺骨壺は、もしかしたら正応院のものではないかと疑問もあっていいが、正応院の墓は本住寺に現存しているし、 史実の裏付けもある。それをくつ返すものは一体何があろう。 以上のような疑問は、誰の頭にも浮かんで来るであろう。 |

|

(片山丈士「身は明星に似て 附記」より) |

|

父が調査した当時(昭和30年頃)の天沢寺の主張は、忠広とともに丸岡に下った家臣たちの一部が、

密かに肥後へ潜入し清正を火葬して遺骨を庄内へ持ち帰ったということですが、

これには疑問が残るというのが父の見解です。 戯曲の中では、配流が決まった後に、肥後に残っていた家臣が密かに火葬し、 庄内まで届けたという設定になっています。 しかし近年、配流後ではなく、改易された場合を想定し、もっと早い時期に火葬して、 熊本城内に遺骨を密かに安置していたという説もあります。 佐藤義久氏は著書「蜻蛉」の中でそのいきさつを次のように書いています。 |

|

熊本城本丸の一室である。未亡人正応院と五名の家老が縷々談義を重ねた結果、 遺言に任せて中尾山中腹に土葬していた清正の遺骸を掘り起こして火葬に附すことに決めた。 清正の命日から百三日目の十月五日、幼城主加藤肥後守忠広が入城してから八日目のことである。 これは五人の家老にとっては事実上の初仕事であったが、意見は乱れた。・・・ 「いや、ご遺品だけでなく、ご遺骸も掘り起こして火葬しなければだめでござる」 と美作守は毅然とした表情ではねつけた。 「火葬とは心外、まさか、わが遺体に鎧を着せ土葬せよ・・・との太守様のご遺言を忘れたわけではござるまいな」 と與左衛門が迫った。 「いや忘れてはおらぬ。ただ某は、後々のことを考えると葬儀前に火葬すべきと思っているのでござる」 と核心を濁した。 「異なことを申されるのう美作守殿。後々とは、よもやこの先わが藩に転封改易があると考えているのではござるまいのう」 「如何にも・・・そのことも睨んでのことでござる。今、火葬せねば後ではできぬからだ」 相当切迫した言い方であった。・・・ 「・・・後々幕府は九州の要、肥後に譜代をもってくる。これは間違いない。われら外様は北の果てに追いやられる必定。 某はそのことを考えているのでござる。もし転封と相成れば太守様だけを置き去りにすることになりますぞ。それでもようござるか。 某にはできぬ。・・・」・・・ 「さりながら美作殿、転封、改易とはちと考えすぎではござらぬか」 「いや考えすぎではござらん。万事最悪の事態になった時、如何にすべきか、今から考えておくのが世の常というものでござる。 まして今のような定まらぬ世の流れでは尚更のこと。些細なことに因縁をつけられ潰された藩は十九を数えておりますぞ。 今、ご相続の件で高恩を賜ったからと言って、この善き関係が末永く続くとは限らぬ。世も変われば人も変わる。 特にわが藩は豊臣譜代という刻印が押されておる。この刻印は末代まで消えるものではありませんぞ。・・・」・・・ |

|

(佐藤義久「蜻蛉」より) |

| この物語では、上記の議論を重ねた後に正応院の判断を仰ぎ、火葬と決まります。 勿論その真偽は分かりませんが、天沢寺の発掘調査で掘り出された遺骨が清正のものとすれば、 改易前に事前に火葬されていたと考えるのが現実的とも思われます。 しかしそうなると本妙寺浄池廟には清正はいないことになります。どうでしょうか? |

(C)2016 身似明星